算数文章問題

絶対に避けるべきこと、それは低学年のうちに大量に計算問題を解かせることです。計算問題は学校の授業や宿題で十分です。過剰に解かせたり、先取り教育を良いことだと思われる方は、今すぐその考えを見直すべきです。学校の宿題に対しても不満を感じています。お子さんの宿題を一度解いてみてください。毎日繰り返される単純な計算問題は、大人でも面倒に感じるでしょう。同じ量を解く大人が面倒に感じるなら、子どもたちはその数倍も面倒に感じているはずです。私は、こうした宿題が勉強嫌いを助長していると感じています。

確かに、計算問題を反復して解くことで計算スピードは上がります。しかし、脳の成長は9歳までと言われており、この貴重な時期にさまざまな角度の問題に触れ、考える力を使うことが重要です。もし考える力を使わなければ、その思考回路は育ちません。4年生になって急に算数ができなくなったと感じる親御さんも多いですが、実際は急にできなくなったわけではなく、低学年のうちに計算問題ばかり解いていた結果、4年生からの文章問題に対応できなくなってしまったのです。現実的には、「これは掛け算・割り算、どっちを使うの?」という質問が出てくることも多いのです。低学年時に答えがすぐに出る計算問題を中心に学習していると、後々問題が発生するリスクが高いということを理解しておくべきです。

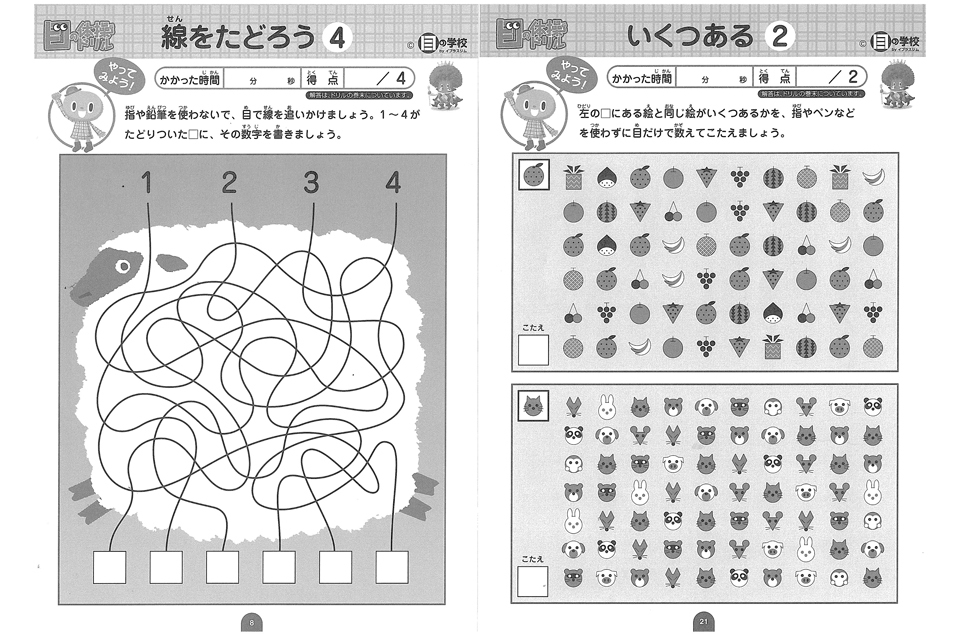

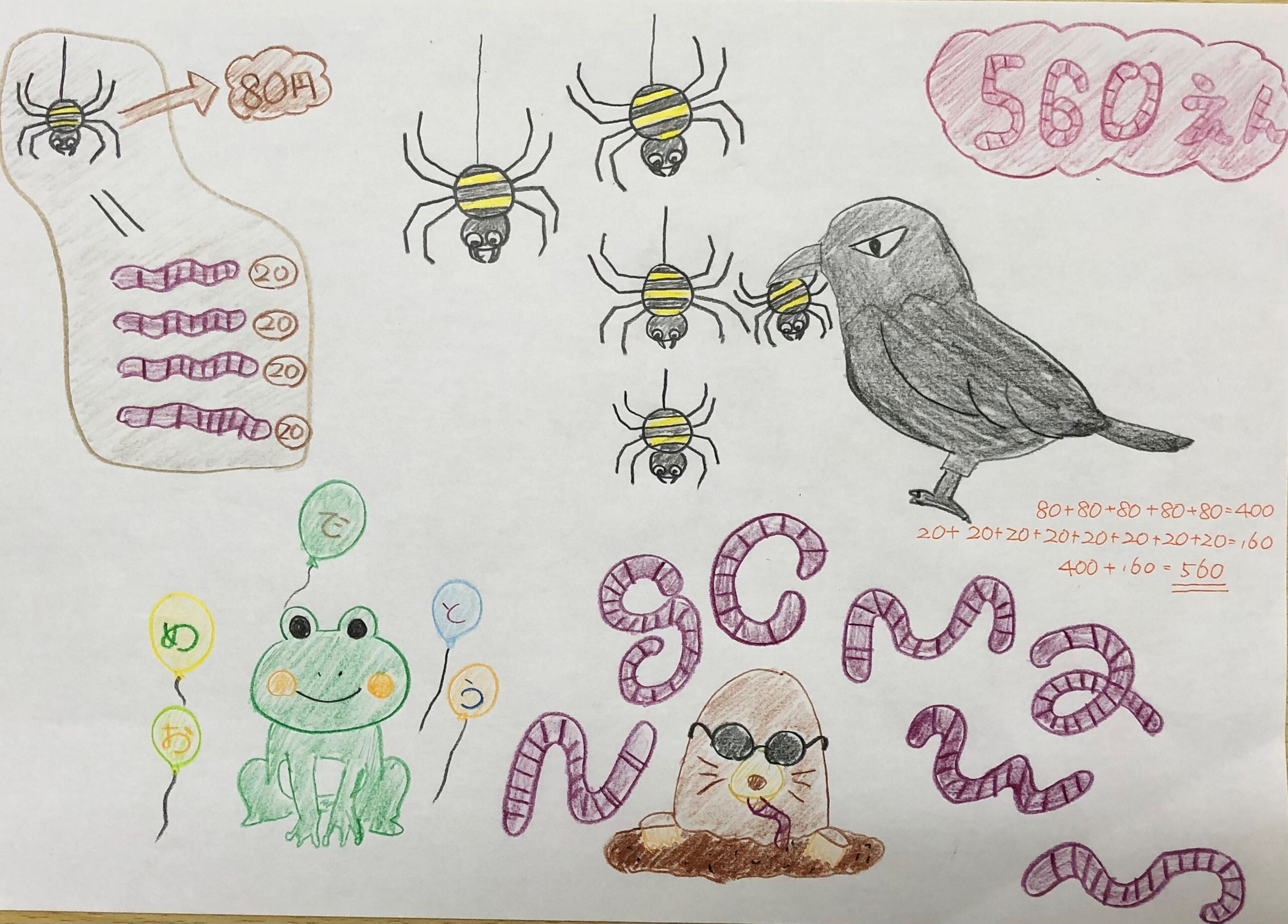

どんぐり倶楽部の文章問題は、短い物語として構成されており、算数だけでなく、読解力や国語力も同時に養うことができます。また、文章問題を絵に描いて解く際、他の子どもたちと同じ絵になることはなく、子どもそれぞれがオリジナルの考えを工夫する時間を持つことができます。この時間に考える力が育ち、思考回路がより多く作られるのです。

しかし、文章題の使い方を誤ると、これもまた危険な学習法になり得ます。文章問題はあくまで手段の一つであり、「これさえやれば大丈夫」という考え方では効果的に学べません。問題には解き方が決まっており、その一つに「楽しんで解く」ことがあります。たとえ楽しんでいなくても思考回路は育ちますが、それでは感情が育ちません。感情が育っていないと、楽しむ力も育ちません。最近、学歴のある子どもや大人がニュースで取り上げられることが多いですが、正しい判断力が欠けて育ってしまったのではないかと思うニュースが増えています。何でそんなことがわからないのか、と思うようなケースが本当に多いのです。

私たちのスタンスは、「答えはおまけ」であり、答えにこだわりすぎず、楽しむことを重視します。楽しむことができるようになると、自然に「問題解決能力」を育むことができます。

BISAに通っているお子さんでも、もし答えにたどり着けなかったときに親御さんから「今日はできた?」と聞かれると、正解を出すことが最も重要だと思い込んでしまい、子どもは楽しめなくなります。ほんの少しの声かけが、プレッシャーに変わることを忘れてはいけません。