どんぐり倶楽部が大切にしている『ゆっくり・じっくり・丁寧に』という言葉があります。

ここには多方面で効果があると感じています。

今日は思いを伝えたい気持ちから、考えるということで少し回りくどい話をさせていただきます。

直ぐに「わからない」「できない」というお子さんは何故直ぐに言ってしまうのか考えています。直ぐにこのように行ってしまうお子さんは考えるスピードが自分の思考に追いつかないのではないか。自分の既定の時間に答えが出ない時、わからないと判断するのではないかと考えています。ゆっくり考えることが難しいのでしょう。

当たり前のことですが、ある目的地に行くときに、歩いていくのと自転車で行くのでは、歩いて行った方が町の色々な発見があります。食事にしても早食いとゆっくり食べるのでは味や食材・調味料・隠し味を感じるのはやはりゆっくりです。

今でも大人に対してテニスを教えていますが、始めからバンバン打つのでは何が上手くいっていて何ができていないかわかりません。テニスの指導の時は最近はゆっくり球を出し、ゆっくり考えながら打ってもらいます。そしてその後はテンポを速くして変わらずゆっくり考える練習と進めていきます。目的はそれぞれですが、私は上手くなることを重視したいので皆さんの理解を得てレッスンしています。

元プロゴルファーの宮里藍さんは現役時代1分間1スイングという練習を取り入れていました。これにより上手くいっていないところを発見できると話されていました。

言いたいことは、何事にも『ゆっくり』には様々な『発見』があるということです。

では考えるスピードが速いお子さんの原因について考えてみると、原因は日々の生活が慌ただしいからではないかと考えます。習い事が多い、宿題が多い、単調な学習ばかり、スピードを意識した学習をしている、テレビゲームばかりしている。1週間の中にゆっくり考える自分の時間が相当に少ないのではないでしょうか。習い事が多い、宿題が多いことを減らせなくても、ゆっくりの時間を増やして欲しいと願います。ボーっとする時間でさえも必要だと思います。

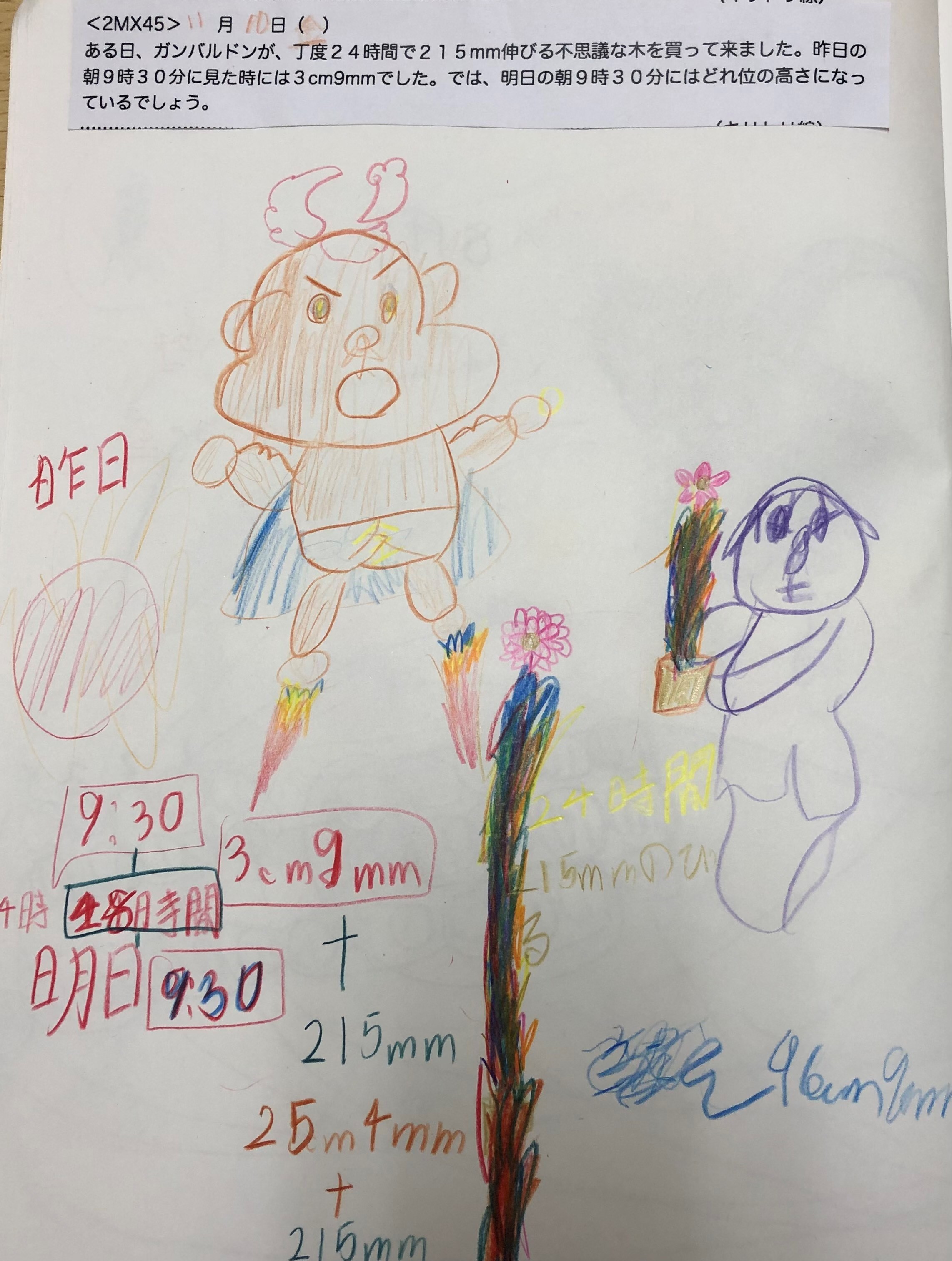

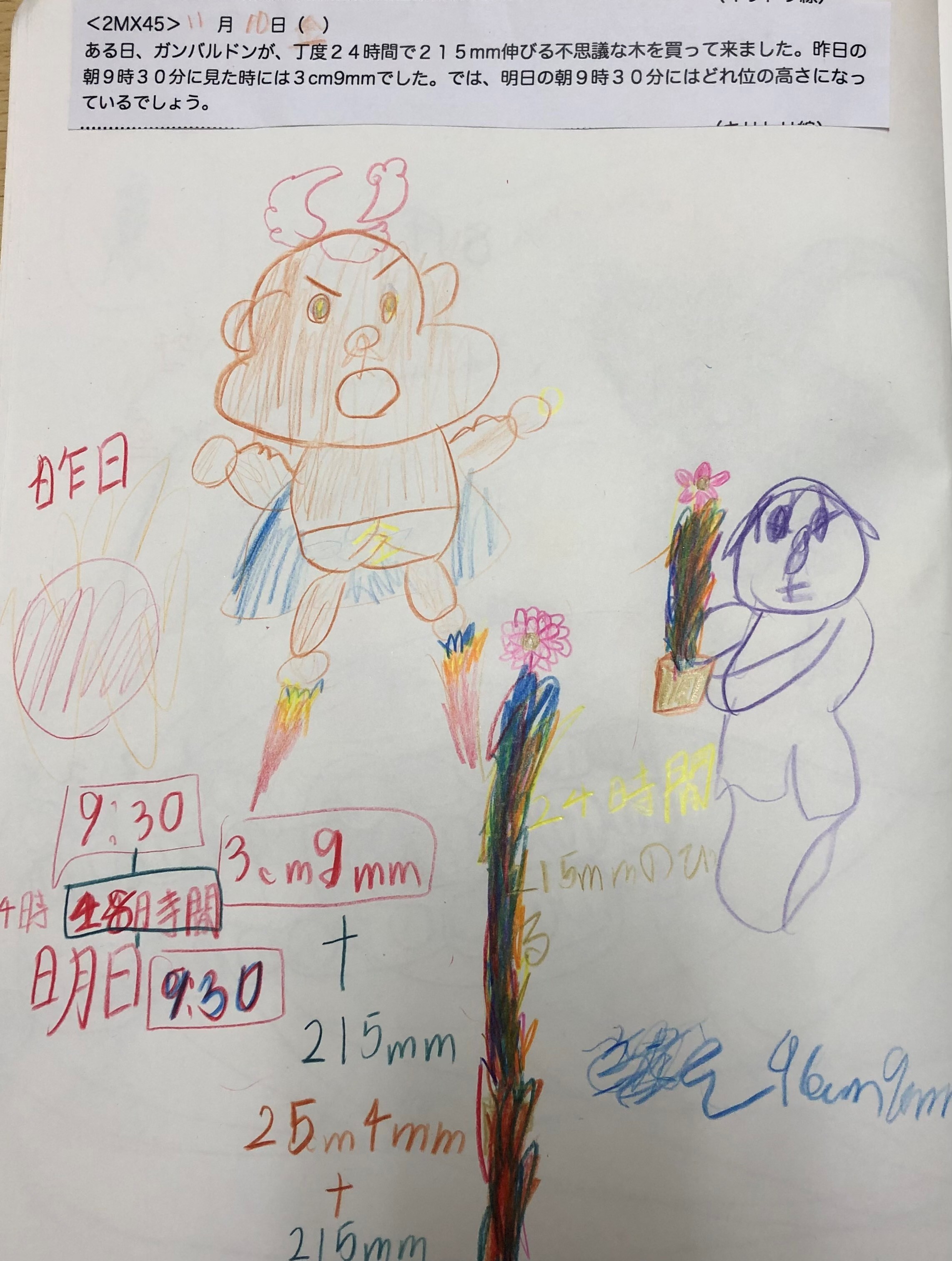

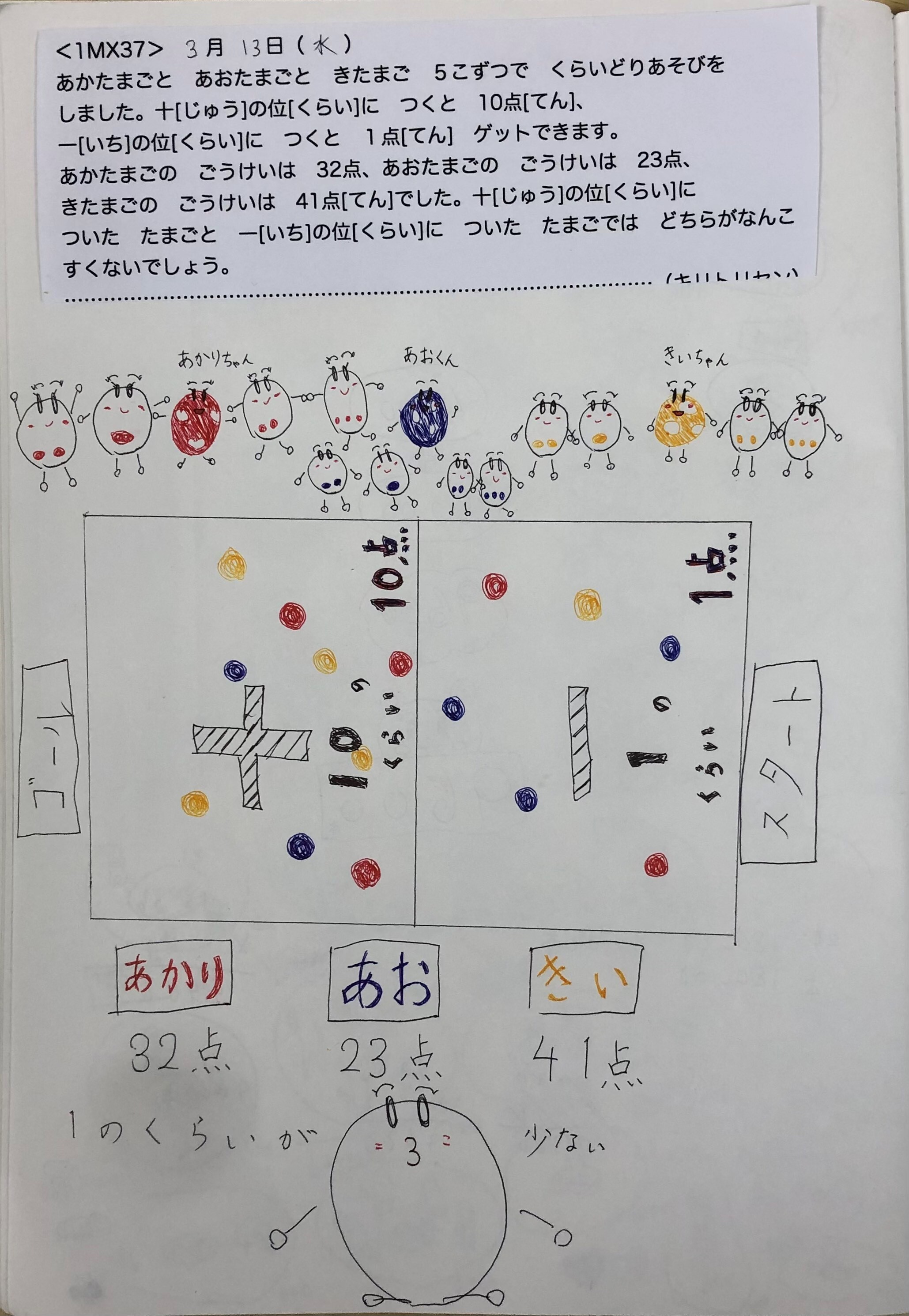

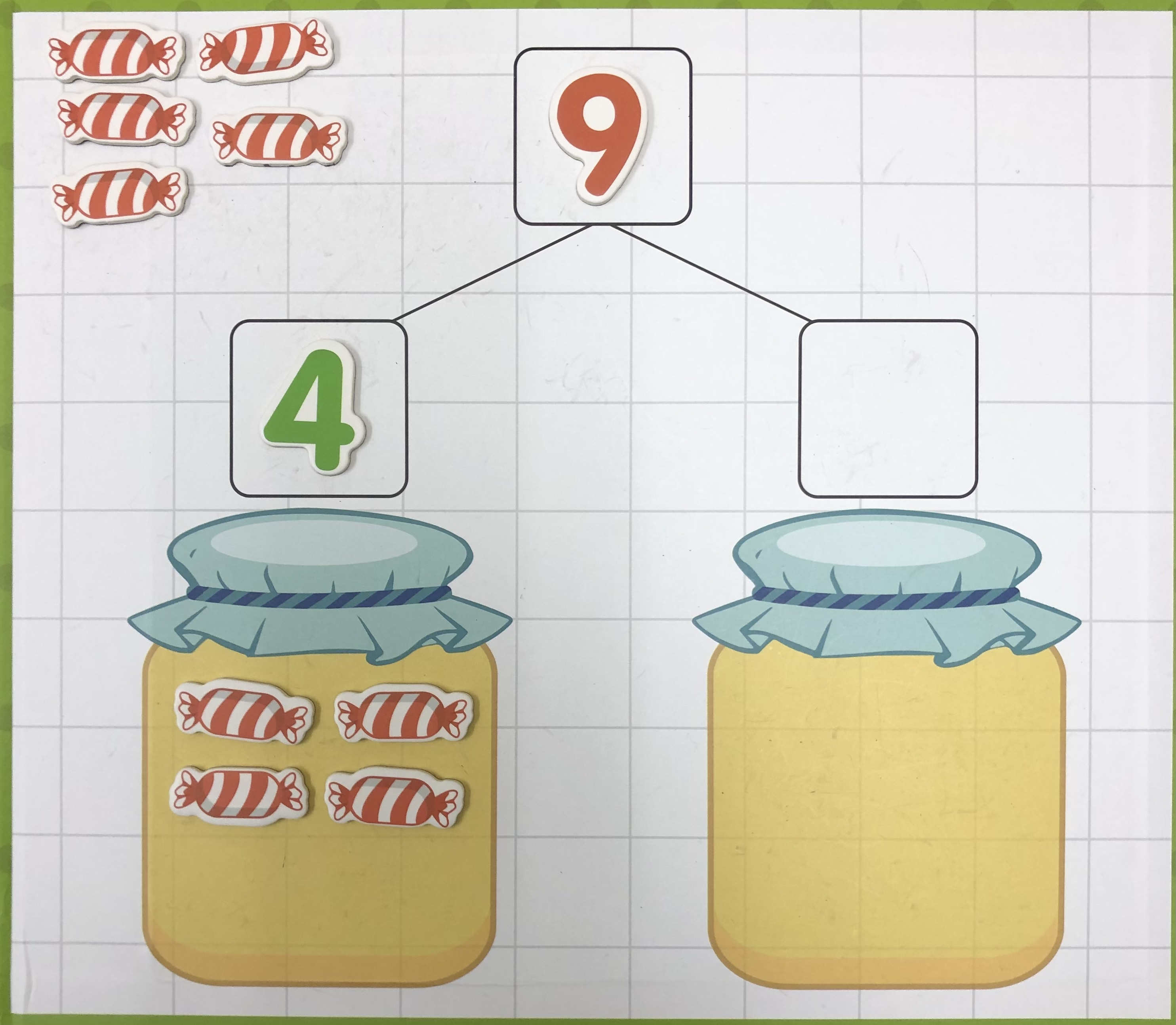

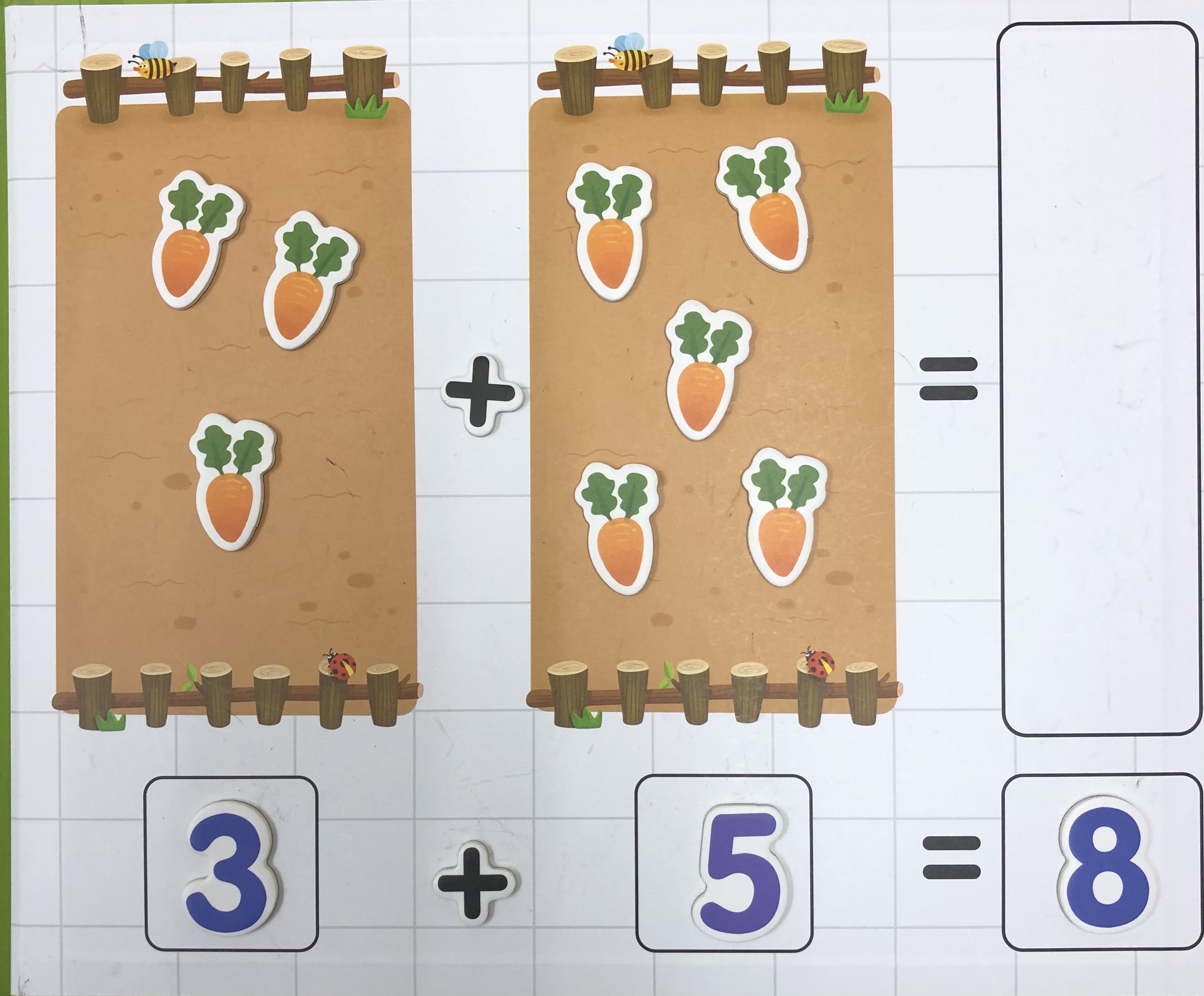

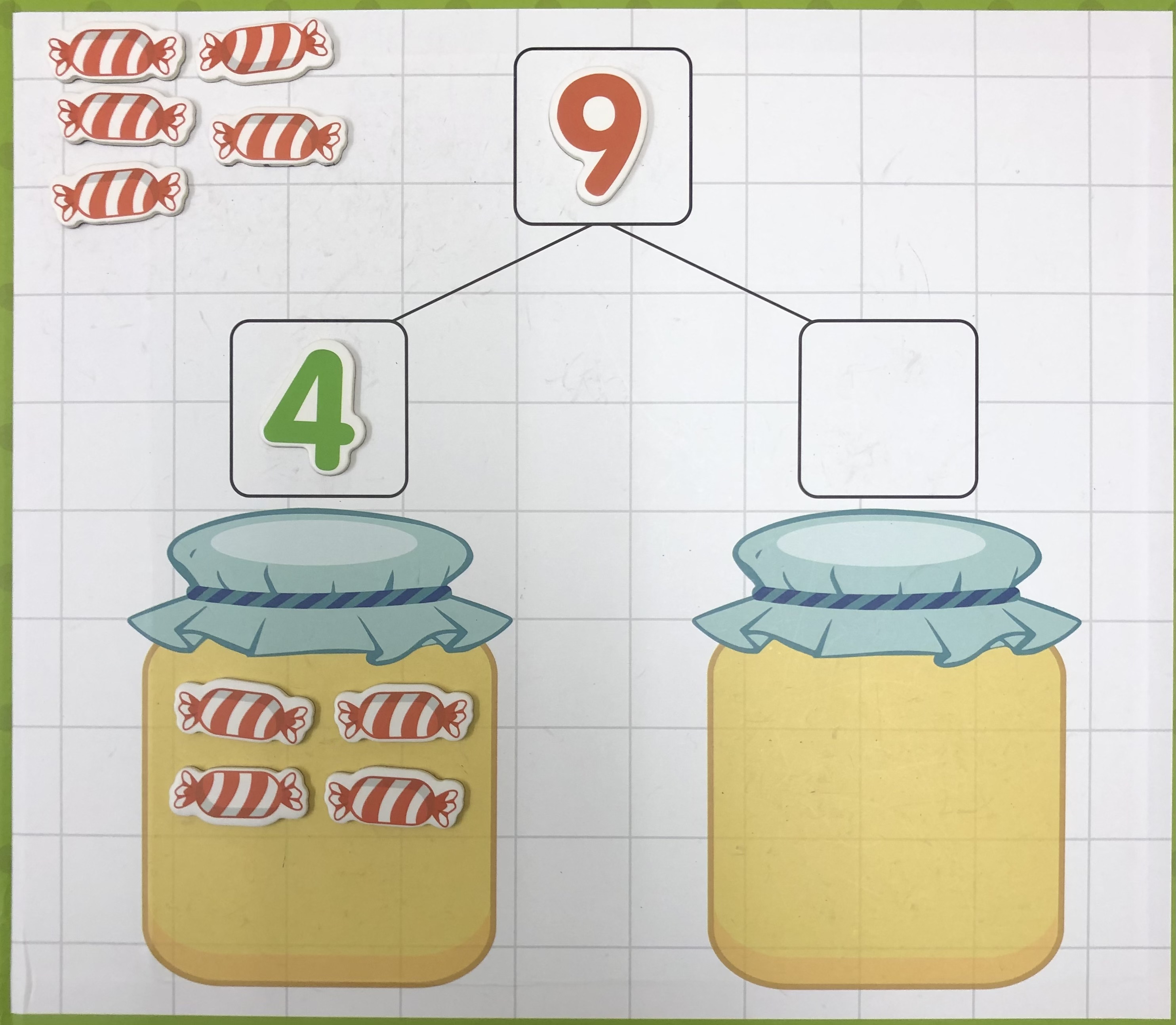

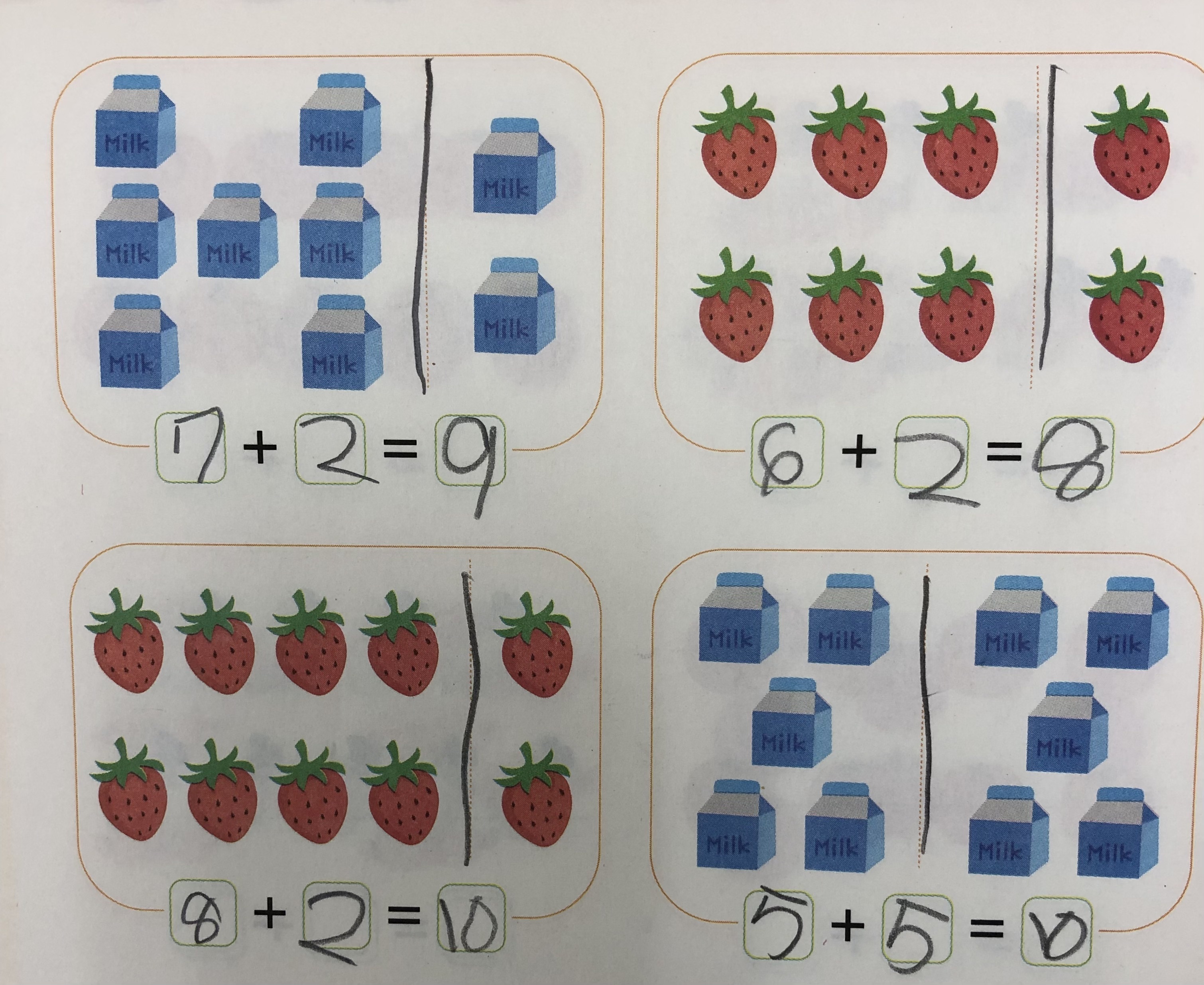

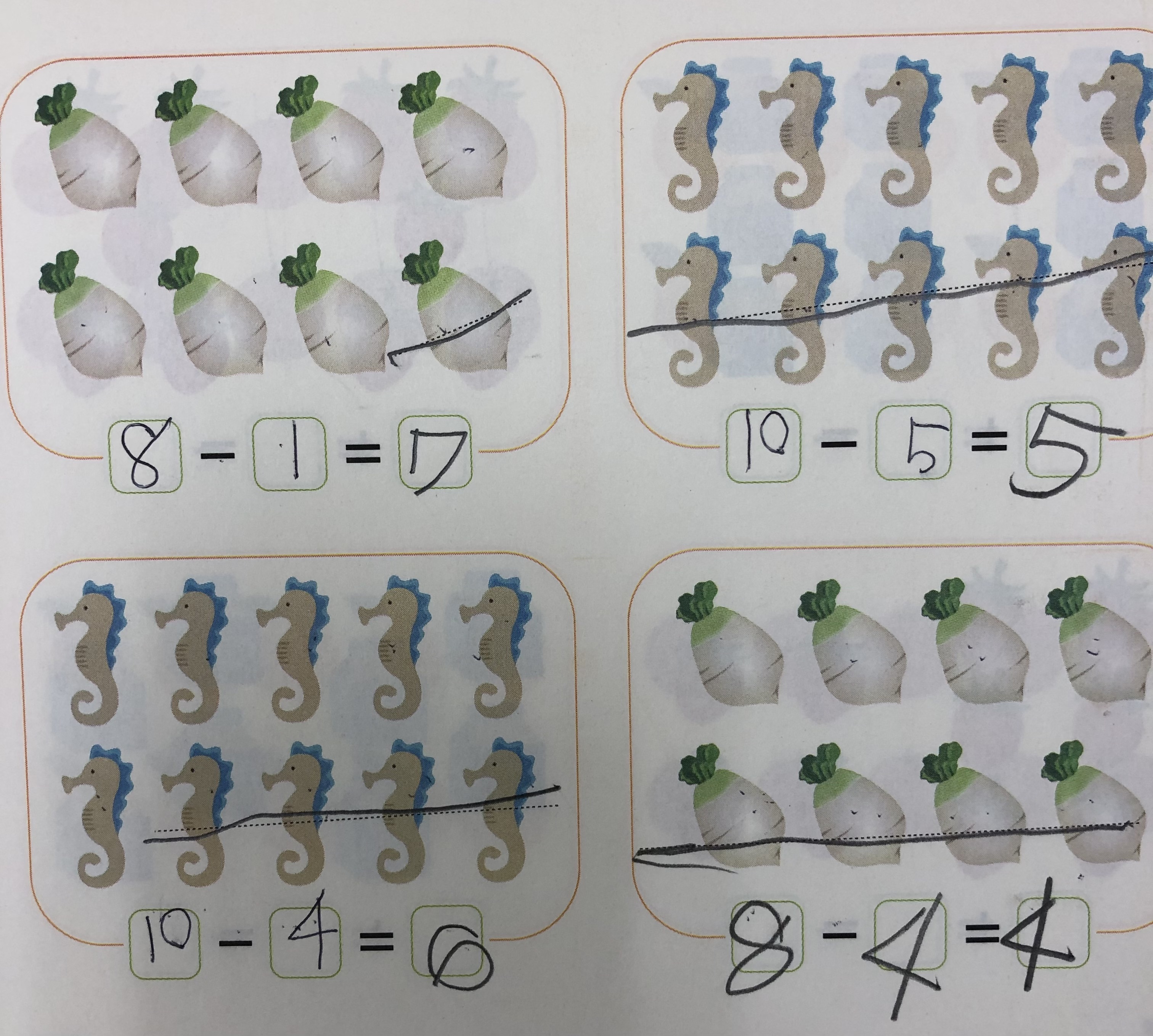

そういう意味でもどんぐり俱楽部の問題は1日に1問、多くても2問解くことになっています。普段教室では45分間くらいで1問から2問解いています。時間をかけるお子さんは1回の授業で1問終わらないこともあります。いろいろなものを感じて、楽しく学ぶことができていると思います。「1問しかやらないんですか」と疑問・不安を持たれる親御さんも多いかもしれません。でも、ご家庭でこの時間をかけて1問を解く学習ができますか。沢山計算問題を解くことはできても、1問だけに時間をかける学習をご家庭で行うのは実際難しいことだと思います。もちろんできるご家庭もあります。

教室を始めて10年以上になりますが、考えることが苦手なお子さんは増えているようにも感じています。ある大学教授やビジネスマンに聞いても研究のできない・考えられない若者が増えていると聞きます。どうか多くのご家庭に『ゆっくり』の時間を増やす努力をしていただきたく投稿しました。

考えることが好きな子を育てましょう!

2024年07月02日 15:53