うーたんキッズではスタンスは開講してから変わらず完全ノーヒント、答えはおまけという関りをしています。最近ではないかもしれませんが、松陰塾さんも『教えない』としています。

親御さんは指導していないのでわからないのは当然ですが、教えなければわからない問題も解法の指導を受けるとで二度と悩まなくなります。しかしこの問題を教わらなければ1年かかることとも、それ以上かかることもあります。指導を受けて解けるようになっていて、成績が良くなっていれば親御さんは安心しますね。でも教えない指導、地頭を鍛える指導をしている人からすると、解法を教わることは歯がゆい、もやもやした気持ちになります。

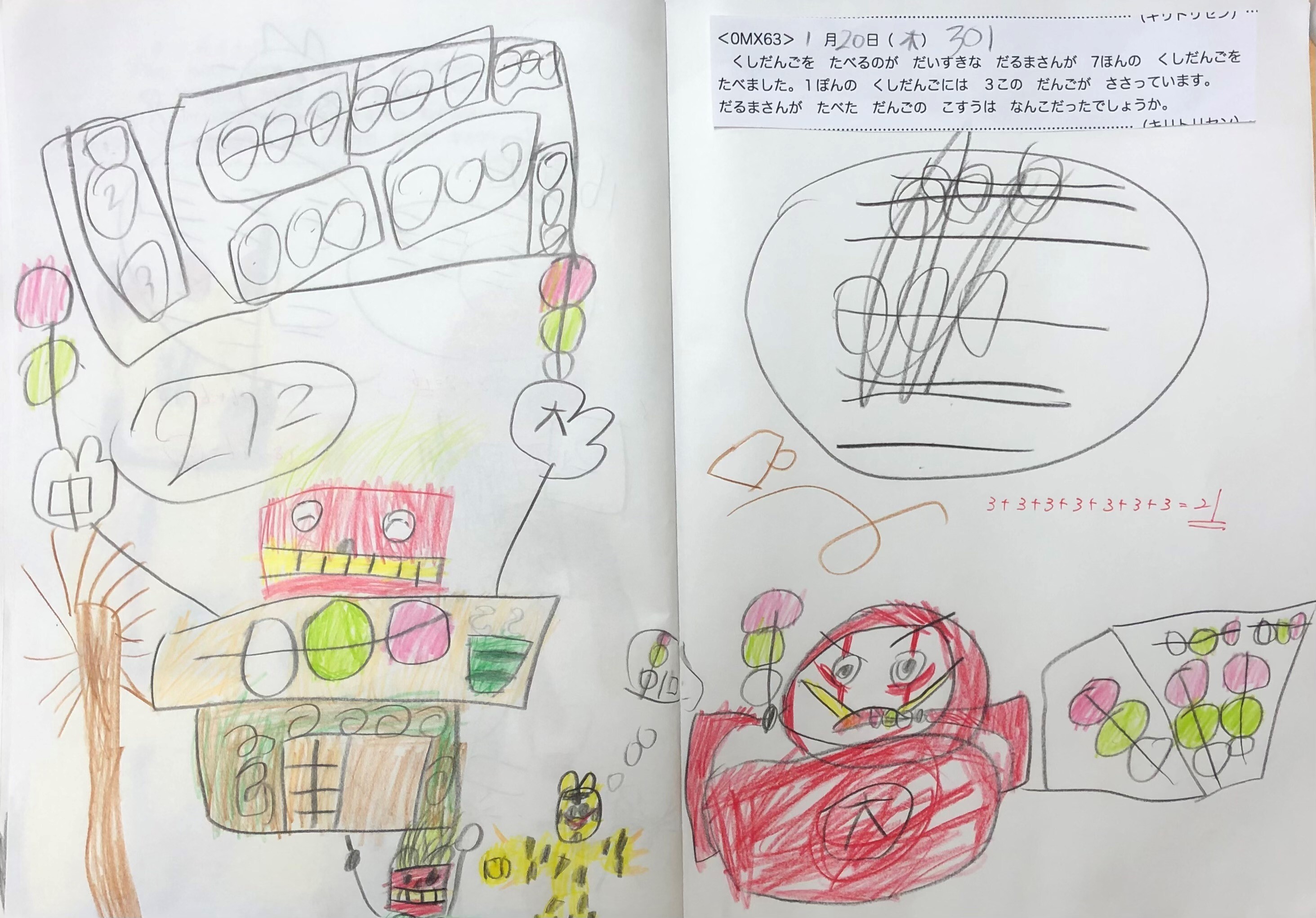

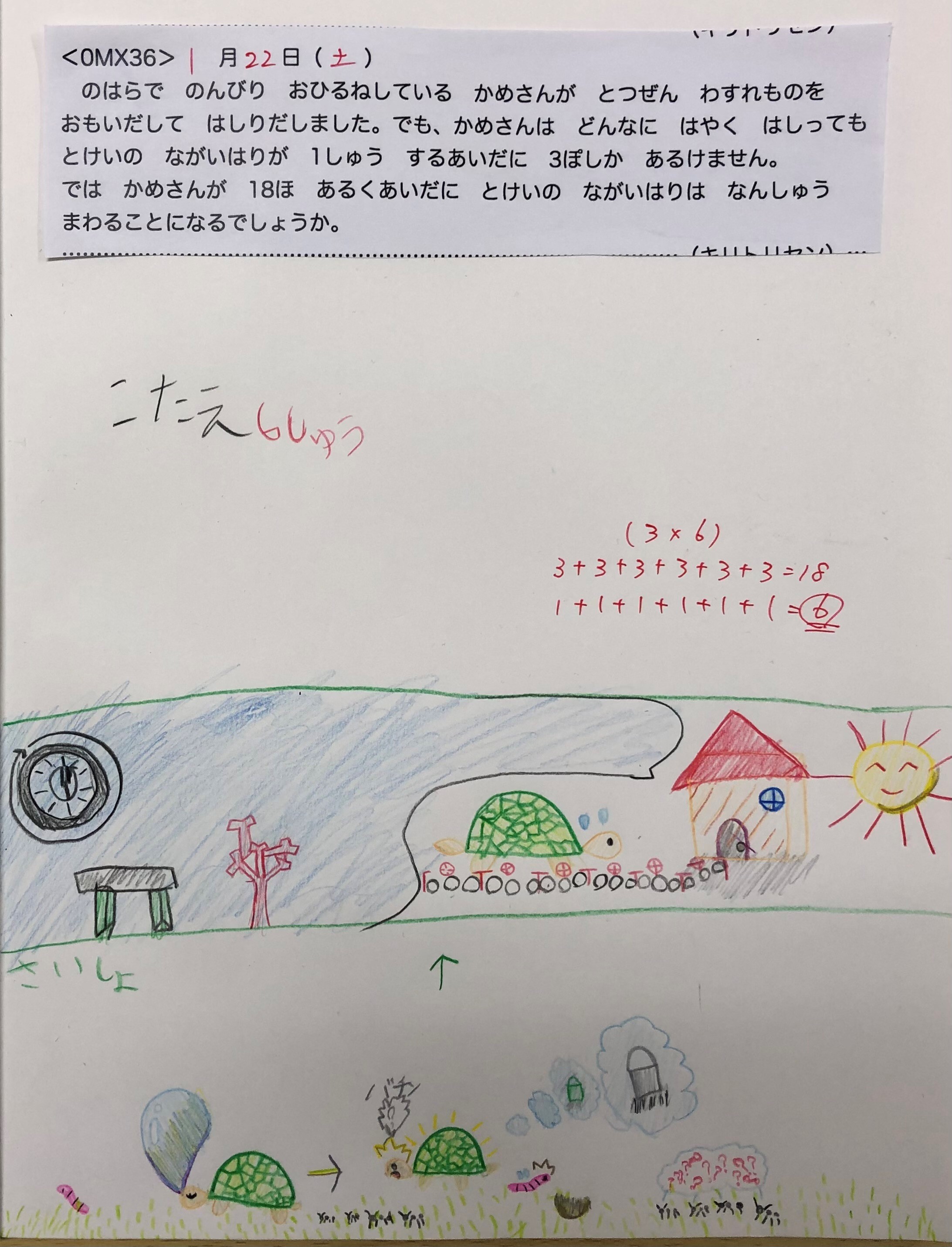

1年生問題

テントウムシしょうがっこうの 1ねんせい 20にんが あかぐみ・あおぐみ・みどりぐみ・しろぐみの 4れつに ならんでいます。 あかぐみは あおぐみより 4にん すくなく、みどりぐみは あかぐみより 1人[ひとり] おおく、しろぐみは あおぐみより 5にん すくないそうです。では あかぐみ・あおぐみ・みどりぐみ・しろぐみの 4れつは、 それぞれ なんにんずつが ならんでいるのでしょうか。

6年生問題

フンボルト族とマゼラン族でできているペンギン会社で1000 匹の社員に陸上旅行の経験を聞いた ところ、合計390 匹が経験があり、フンボルト族の中では25%、マゼラン族の中では60%が経験 していた。では、今回調査したフンボルト族とマゼラン族は、それぞれ何匹だったのでしょうか。

どんぐり俱楽部問題では年長さんから4年生受験塾で学ぶ『和差算』、6年生問題ではこのような少し複雑な中2で学ぶ『連立方程式問題』も出てきます。完全ノーヒントを続けていればこのような問題も解けるようになります。

ちゃんと理解していないと受験をするということは頭が良くなる目的ではなく、合格するための勉強になるリスクが相当にあります。受験問題を解いたとしても4年生、5年生までは完全ノーヒントが理想。塾も塾の合格率を宣伝として捉え、教える指導をする教室も多くあるように感じます。子供のためより、産業になっている教室が多いのではないでしょうか。

多くの問題はいつ解けるようになるか、数年かかるかはわかりませんが、そのうち解けるようになります。急いで解けるようになるより、常に教わらない、問題を自力で解く流れを習慣づけたい。そう思いませんか。

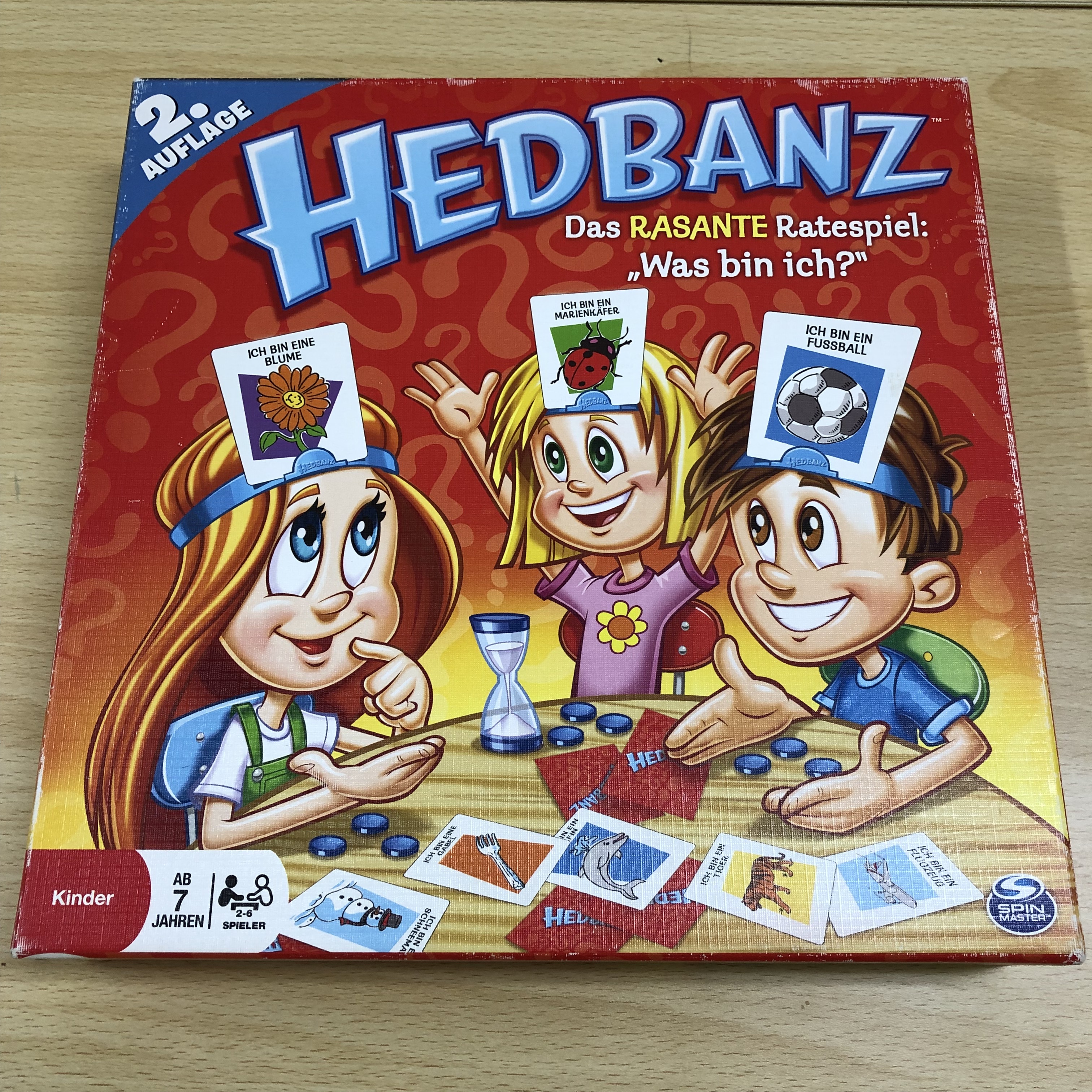

教えない指導は勉強だけではありません。親子で遊ぶボードゲーム会でも、ヒントを与えてわからせよう、勝たせようと促している親御さんを見かけます。絶対にやめてください。

考えられない大人も増えています。教わる習慣が身に付き、初めて対面する問題に対応できないのです。

命の問題でなければ、様々なことで教えない子育てを心掛けてほしい。生まれ持った向上心を奪わないよう自分の考えで活動する習慣を身に付けさせてあげましょう。

考えられない大人が育つのは関わる大人の問題だと思います。

2023年10月15日 14:25